「着いていく」と「付いていく」はどちらも日常的に使われる表現ですが、意味や使う場面が異なります。

このページでは、それぞれの違いを丁寧に解説し、使い分けのコツを紹介します。

「着いていく」と「付いていく」の意味と使い方

「着いていく」の基本的な意味

「着いていく」は、目的地や場所に無事に到着するという意味で使われる表現です。

この言葉は、どこかへ向かって移動している最中に最終的にその場所へ到達することを表しています。

たとえば、「彼について行ったら、無事に駅に着いた」のように、誰かを頼りにして一緒に進み、最終的に目的地にたどり着いたという状況で使われます。

旅行や移動のシーンだけでなく、「目的地まで着いていくのに迷った」や「先に着いている友人に着いていく形で会場に行った」など、日常の様々な場面で使われます。

「付いていく」の基本的な意味

「付いていく」は、誰かの動きや考え方、または説明などに合わせて行動する、あるいは理解しようと努力する様子を表す言葉です。

この表現は、物理的な移動に限らず、精神的・知的な面でも使われるのが特徴です。

たとえば、「先生の説明についていくのが大変だった」という例では、説明の内容についていこうとする努力や理解の難しさが表現されています。

また、「仲間のスピードに付いていくのが精一杯だった」「技術の進歩に付いていくのが難しい」といった形で、時間的・技術的な進展に合わせる意味でもよく使われます。

日常における使い分けの重要性

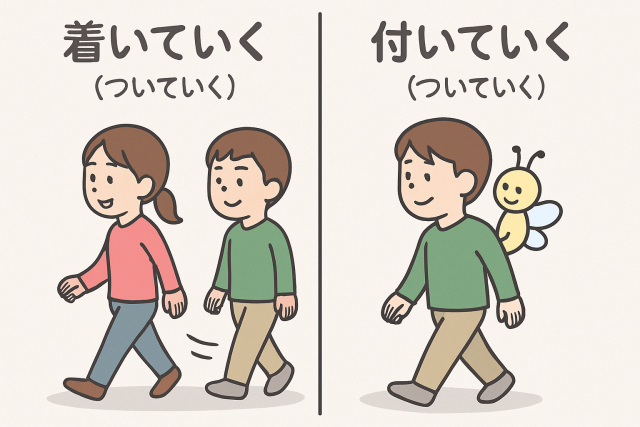

「着いていく」と「付いていく」は、どちらも「誰かや何かに従って移動する」という点では共通していますが、その目的や文脈において使い分けることが非常に重要です。

到達することに焦点を当てる場合は「着いていく」、理解や同行の意味を強調する場合は「付いていく」を選ぶようにしましょう。

間違った使い方をしてしまうと、意図した意味が相手に伝わらず誤解を招く可能性があるため、場面に応じた適切な表現を身につけておくことが求められます。

「着いていく」と「付いていく」の漢字表記

「着いていく」の漢字の解説

「着」という漢字は、物がある場所に届くことや、人が移動して目的地に到達すること、あるいは衣類を身につけるというような接触の意味も含んでいます。

そのため「着いていく」という表現は、物理的に誰かと一緒に移動して、ある場所に無事に到着するというニュアンスを持ちます。

この言葉は主に行動の終点に焦点を当てた動作を示しており、「学校まで着いていく」「現地に着いていく」といったように、目的地の存在が明確なときに使われるのが特徴です。

また、単に一緒に行動するだけでなく、最終的に目的地に達するという点を強調したい場合にも適しています。

「付いていく」の漢字の解説

「付」という漢字は、物と物がくっつく、もしくは物や人が他に寄り添って動くという意味を持ちます。

このため「付いていく」は、誰かに付き従って行動を共にする、または理解や思考についていくという意味で使用されます。

具体的には、「先生の話に付いていくのが難しい」「チームの戦略に付いていく」といったように、相手の行動や考えを理解しながら従っていく場面でよく用いられます。

また、スピードや能力に追いつくという意味合いも含まれており、物理的な動きだけでなく、知識やスキルなど目に見えない要素にも対応した表現として使われます。

漢字表記がない場合のひらがな表現

「着いていく」と「付いていく」のどちらの意味もあいまいな場合や、特定の意味を強調せずやわらかい印象を与えたいときには、ひらがなで「ついていく」と表記することがあります。

この表記は、意味の曖昧さを利用して柔軟に使える表現であり、特に子ども向けの文章やカジュアルな会話文、あるいはフォーマルな印象を避けたいときに適しています。

また、文章全体のトーンや読みやすさを考慮して、あえて漢字を避けてひらがなにすることで、受け取る側への配慮を表すことにもつながります。

違いを理解するための場面別解説

授業についていく場合の使用例

「授業についていけない」と言う場合は「付いていく」が正解です。

この場合の「付いていく」は、授業の内容を理解したり、先生の説明についていったりする能力が追いつかないことを意味しています。

「先生の説明が速すぎて、ついていけない」といったように、知識や話の展開に遅れずに対応する力が不足しているときに使われます。

また、「数学の内容に付いていくのが難しくなってきた」といった使い方もされ、単なる移動ではなく知的なつながりの継続を意味します。

旅行や目的地の例文

「彼の後を着いていったら、無事に旅館に到着した」という表現では、「着いていく」が使われています。 これは、誰かの後を物理的に追いかけて、その人と同じ目的地に到着したことを表しています。

たとえば、「地元の人に着いていったら、美味しい店に着いた」といったように、誰かの後ろをついて目的地まで行くシーンに使われます。

このときのポイントは「着く」という結果に注目している点で、「移動」よりも「目的地への到達」が主な意味になります。

日常会話での使い分け

日常会話の中では、たとえば「一緒にスーパーに行くときは、母についていく」といったような表現で「付いていく」が使われます。

このような場合は、同行することや誰かの行動に合わせて行動する意味が込められており、移動そのものよりも「同行」の関係性が重視されています。

また、「友達に付いていってイベントに参加した」など、誰かに誘われて行動を共にしたというニュアンスにもなります。

したがって、日常会話では「誰かと一緒に動く」という場面では「付いていく」が自然な使い方となります。

「着いていく」と「付いていく」の言い換え

似た表現とそのニュアンス

「同行する」や「従う」といった表現は、「付いていく」と意味が似ており、誰かに付き従って一緒に行動することを強調する際に使われます。

たとえば、「上司に同行する」「先生の方針に従う」といった場面では、「付いていく」のニュアンスと重なります。

一方で、「到着する」や「着く」は、「着いていく」に近い意味を持ちます。 「目的地に着く」「最終地点に到着する」など、具体的な場所に到達することに焦点を当てたいときに適しています。

これらの類語の使い分けによって、話の焦点が「行動の継続」なのか「目的地への到達」なのかを明確に伝えることができます。

他の表現との使い分けのポイント

「着いていく」と「付いていく」の使い分けでは、まず目的地に向かう過程で最終的に到着することを意識している場合には「着いていく」が適しています。

一方で、誰かの行動や思考に寄り添いながら共に進むという意味合いであれば「付いていく」が自然な選択です。

また、「付き添う」「連れ添う」「共にする」などの表現も近いニュアンスを持っており、それぞれに含まれる微妙な意味の違いを理解することで、より適切な表現が選べるようになります。

状況に応じた言葉の選択

ビジネスシーンでは、例えば上司の意向に「付いていく」や、プロジェクトの進行に「同行する」といったように、「付いていく」的な意味が多く使われます。 教育の場では、授業や指導に「ついていく」必要があるため、「付いていく」が重要な言葉となります。

一方、旅行や移動の話題では、「目的地に着いていく」「観光地まで着いていく」など、「着いていく」の使用頻度が高くなります。

シチュエーションごとに言葉の意味やニュアンスを意識して使い分けることが、伝えたい内容を正確に相手に届けるための大きなポイントです。

英語での表現とニュアンスの違い

「着いていく」の英語表現

“arrive with” や “reach together” は「着いていく」のニュアンスに近い表現です。

このようなフレーズは、誰かと一緒に物理的な場所に到着するという状況を表すのに使われます。

“get to the destination with” や “arrive at the same time as someone” も、状況によっては適切な表現となります。

これらは「誰かと共に目的地に到着する」ことに焦点を当てた言い回しです。

「付いていく」の英語表現

“follow” や “keep up with” は「付いていく」の意味を表す表現として適しています。

“follow” は単に後についていく動作を示し、”keep up with” は相手のスピードや内容に遅れずについていく意味合いを含みます。

他にも、”go along with” や “stick with” なども文脈によっては使えます。

「誰かの意見や行動に従う」ことを強調する場合は、”go along with someone’s idea” などがぴったりです。

英語の例文とその解説

- We followed the guide to the mountain.(案内人に付いていった) →誰かの後について目的地まで行動を共にした場面。

- We reached the station together.(一緒に駅に着いた) →同じタイミングで到着することを表す。

- I tried to keep up with the teacher’s explanation, but it was too fast.(先生の説明についていこうとしたが、速すぎた) →内容を理解しようとする努力のニュアンスを含む。

- She went along with his plan even though she had doubts.(彼女は疑問がありながらも彼の計画に付いていった) →行動や判断に同意し、従っている様子を示す。

まとめ

「着いていく」と「付いていく」は見た目がよく似ていますが、それぞれが持つ意味や使われる場面には大きな違いがあります。

これらの表現を正しく理解し、状況に応じて適切に使い分けることは、相手に伝わりやすく、誤解のない丁寧な日本語を使うためにとても重要です。

それぞれのニュアンスをつかむことで、より自然で的確なコミュニケーションが可能になります。