1センチと聞いて、正確な長さをすぐにイメージできますか?

日常生活でよく使う単位でありながら、実際のサイズ感を正確に理解している人は意外と少ないかもしれません。

この記事では、1センチがどれくらいの長さなのかを、身近な物や写真を使ってわかりやすく紹介します。

DIYや料理など、実生活での「1センチ」の感覚もあわせて解説していきます。

1センチはどのくらいの長さ?基本のサイズ感

定規で見る1センチの実寸とは

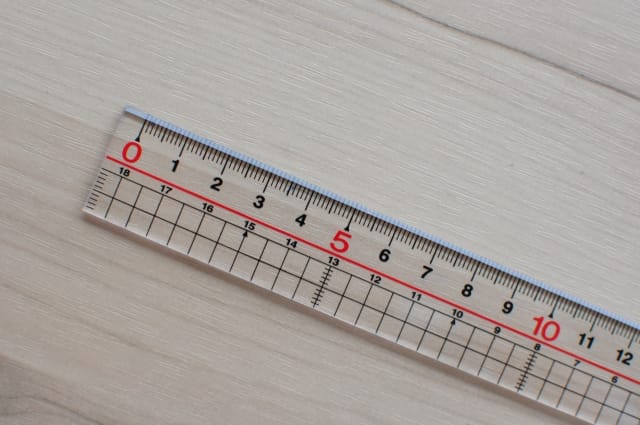

定規を手元に用意して1センチを測ると、ちょうど1つ分の目盛りの幅になります。

1センチは10ミリメートルに相当しており、これは一般的な定規の0から1の目盛りまでの距離です。

この短い距離は非常に小さく見えますが、定規で実際に目で確認すると、そのサイズ感をよりはっきりと体感できます。

多くの文房具や日用品と照らし合わせると、さらに理解が深まります。

例えば鉛筆の芯の太さやボールペンのグリップの一部も1センチ前後で、これらを観察することで感覚的な理解に役立ちます。

1センチは何ミリ?単位換算で正確に理解

1センチは10ミリメートルと定義されています。

これはメートル法における基本的な換算ルールであり、ミリ単位のサイズをセンチに変換するときは10で割り、反対にセンチをミリに換算するには10を掛ければ求められます。

この計算を覚えておくと、細かなサイズの違いを把握する際に非常に便利です。

ミリ単位の精密な測定が必要な場面でも、この換算を知っていることでスムーズに対応できます。

身近なものでわかる1センチの例

1円玉や消しゴムで実感する1センチの長さ

1円玉の厚みは約1.5ミリで、直径は約2センチあります。

したがって、1センチはその直径のおよそ半分と考えると、視覚的にイメージしやすくなります。

また、消しゴムの角の幅が約1センチというのもよく知られた例で、特に学用品として身近な存在なので、実際に手に取って確かめると理解が深まります。

消しゴムのブランドによっては幅が微妙に異なりますが、標準的なサイズでは1センチ前後であることが多く、比較対象として非常に適しています。

机の上にある文房具で、1センチを体感できる機会は思いのほか多いものです。

家にあるアイテムで1センチを探してみよう

ノートに使われているマス目の幅は、一般的に5ミリまたは1センチのものが多く、1センチを視覚的にとらえるには最適です。

また、USBメモリの厚みや横幅の一部、スマートフォンの縁やボタンの幅、電卓のキーのサイズなど、日常生活の中で自然に触れる製品にも1センチに近いパーツが多く見られます。

自宅にあるこれらのアイテムを改めて観察することで、「これは1センチに近い」と気づく場面が増えるはずです。

このように、日用品の中に1センチに相当するものがたくさん隠れていることがわかります。

厚さ・直径が1センチの物はどんなもの?

ペットボトルのキャップの高さはおおよそ1センチ前後で、指でつまんだときの感覚からもその厚みを実感できます。

鉛筆の直径も約1センチとされており、手に持ったときの太さを基準にすると、1センチがどのくらいか理解しやすくなります。

また、コンビニなどでよく見るストローの太さも1センチ前後のものがあり、飲み口の感触からサイズを体感できます。

歯ブラシの柄の太さやリップクリームのケースの直径も同様に、1センチに近いサイズです。

こうしたアイテムを活用することで、実際の1センチを感覚的に捉える力が養われていきます。

画像や視覚的な比較で1センチを理解する

写真で確認!1センチのサイズ感を目で見る

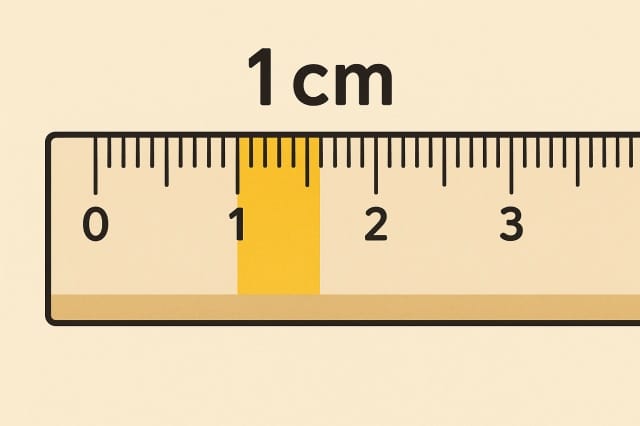

実際の1センチを写した写真を使うことで、数字だけではイメージしにくいサイズ感を視覚的にとらえることができます。

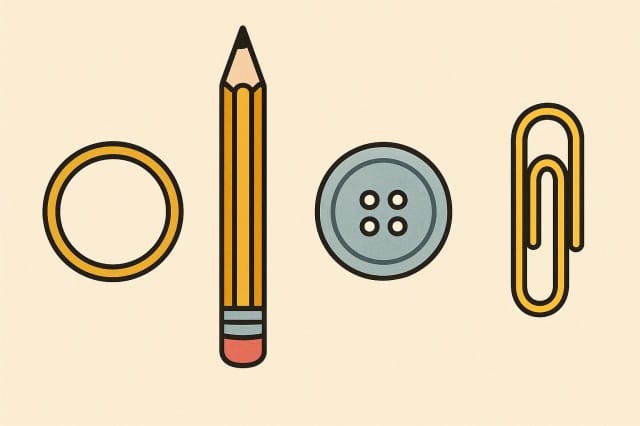

たとえば、定規の横に鉛筆やクリップ、ボタンなどの小物を並べた画像を見ると、1センチという長さがよりリアルに感じられます。

また、1センチを示す線とその横に置かれた指の腹の幅などを比較すると、身近な感覚と結びつけてサイズを認識する手助けになります。

画像に加えて、イラストやグラフで視覚的に比較する方法も有効です。

子どもや高齢者にもわかりやすく伝える場面では、文字だけでなく視覚的な説明を取り入れることがとても効果的です。

2センチと比べたときの見た目の違いとは

1センチと2センチの物を並べた画像を見ると、その違いは非常にわかりやすく、見た目の印象も大きく異なります。

同じ種類の物体で長さが倍違うだけで、存在感や太さの印象が大きく変わることに気づくでしょう。

たとえば1センチ幅のテープと2センチ幅のテープでは、使用感や貼ったときの見た目にもはっきりとした差があります。

このように、実際の比較を通して「たった1センチ」が与える影響を感覚的に理解できるようになります。

生活の中で使う1センチの感覚

DIYや工作で求められる1センチの精度

家具の組み立てや木材のカット作業では、たった1センチの誤差が製品全体のバランスや仕上がりの美しさに大きく影響します。

例えば、棚板を1センチ短く切ってしまうと、ネジ穴の位置が合わなかったり、強度が不足してしまう可能性も出てきます。

また、金属やアクリル素材などを扱うクラフトやハンドメイド作品でも、1センチのズレが完成品の見た目や使い心地に直結することがあります。

このため、メジャーや定規を使って正確に測るだけでなく、カットや取り付けの際にも繰り返し確認する習慣が重要になります。

正確な作業には、注意深さと経験が求められ、1センチを正しく測る感覚を身につけることが完成度の高い作品づくりにつながります。

料理やお弁当づくりで使う1センチの目安

料理やお弁当づくりの場面では、1センチ単位の感覚が美味しさや見た目、詰め方の効率に大きく関わってきます。

たとえば、野菜を1センチ幅に切ることで火の通りが均一になり、調理時間の調整がしやすくなります。

また、お弁当のおかずの配置を考えるときにも、1センチ単位で隙間を埋めたり、具材を並べたりする技術が必要です。

1センチ刻みで切ったにんじんやピーマンなどは彩りのバランスをとるのにも役立ち、見た目にも美しく仕上がります。

調理の基本技術としても、1センチの感覚を自然に身につけることは大切で、盛り付けや味の均等さにも影響を与える重要な要素です。

まとめ

1センチという小さな単位でも、私たちの生活の中にはその感覚が求められる場面がたくさんあります。

定規を使った確認や身近なものとの比較、視覚的なイメージを活用することで、1センチの長さがより具体的に理解できます。

この記事を通じて、普段何気なく使っている「1センチ」のサイズ感をしっかりとつかんでもらえれば幸いです。