乾物を戻しすぎてしまったり、分量がよくわからなくて不安になった経験はありませんか?

この記事では、そんなお悩みを解決するために、乾物の戻し方や分量の目安をわかりやすく解説します。

さらに、よく使う乾物の戻し率一覧や、余ったときのリメイクレシピまでたっぷりご紹介。

乾物ビギナーさんでも、今日から安心して使えるようになりますよ。

乾物を戻しすぎた!よくある失敗と原因

なぜ乾物は戻すと何倍にも増えるの?

乾物は、水分が抜けた状態で保存されているため、水に戻すと一気に吸収して体積や重さが数倍に膨らみます。

とくに、ひじきや高野豆腐、春雨などは、吸水力がとても高く、戻すと見た目にも驚くほどの量になります。

たとえば、乾燥ひじき10gが戻すと約60gに、切り干し大根は約5倍、高野豆腐に至っては水分を含んでふわっと大きく膨らむので、最初のサイズからは想像もできない変化を見せてくれます。

こうした性質は、少ない量でたっぷり調理できるというメリットにもなりますが、逆に使い方に慣れていないと「戻しすぎて余ってしまった…」という失敗につながることも。

はじめのうちは、使いたい料理の分量に合わせて、戻し率や戻し後のグラム数を確認してから調理に取りかかると安心です。

特に、数種類の乾物を一度に使う場合は、戻し後のボリュームが想像以上になることもあるので要注意です。

初心者がやりがちな乾物の戻しミス

・思っていた以上に増えてしまって使い切れない

・戻しすぎて食感が悪くなる(やわらかくなりすぎたり、ベチャッとする)

・戻し時間が足りずに芯が残ってしまう

・戻し方の温度や水量を間違えて、味や風味が損なわれる

乾物ごとに戻し時間や適した水温が異なるため、正しい知識を知っておくことが大切です。

最初は説明書きどおりに戻してみて、慣れてきたら自分の調理スタイルに合わせて調整していきましょう。

戻す前にチェック!パッケージ表示の読み解き方

乾物の袋やパッケージには、戻し方の目安やおすすめの戻し時間、水量、戻し率などが記載されていることが多いです。

たとえば「水に10分浸けて戻す」「約6倍に増えます」など、商品ごとの具体的な情報が書かれています。

この表示を確認することで、どのくらい戻るか、どれくらいの時間が必要なのかが事前にわかるので、調理の段取りがとても楽になります。

製品によっては、戻さずにそのまま使えるタイプもあるので、「戻す必要があるのか」も忘れずにチェックしてくださいね。

乾物って本当に便利?メリットと活用シーン

保存性・コンパクトさ・栄養価の高さが魅力

乾物は常温で長く保存でき、冷蔵庫のスペースを取らずにストックできる点がとても便利です。

開封前であれば数か月〜1年以上保存できるものも多く、非常時や忙しい日の食材として大いに活躍します。

また、乾燥によって水分が抜けている分、栄養素がギュッと凝縮されています。

鉄分やカルシウム、食物繊維など、現代人に不足しがちな栄養を効率よく補えるのも、乾物ならではの魅力です。

買い置きしておけば、食材が足りないときでもすぐに一品プラスできるのも嬉しいポイントです。

非常食や常備菜にぴったりな理由とは

乾物は、調理する直前に戻せばよいので、冷蔵保存や賞味期限を気にせず常備しておくことができます。

災害時の備蓄としても注目されており、水さえあれば食材として使える点が心強いですね。

また、煮物や和え物などの常備菜としても適しており、作り置きしておくことで食卓がぐっと豊かになります。

「乾物=和食」のイメージが強いかもしれませんが、トマトやチーズと合わせて洋風に仕上げたり、スープやカレーに加えるのもおすすめです。

味がしみやすく、うまみをたっぷり吸うので、どんなジャンルの料理にも馴染みやすいですよ。

忙しい日でも時短調理できる頼れる存在

前日に水で戻しておけば、当日は切って炒めるだけ、和えるだけで簡単に料理が完成します。

特に、ひじきや切り干し大根、高野豆腐は、下味をつけておけばお弁当のおかずとしても重宝します。

市販のレトルト食品に比べて添加物も少なく、手作りの安心感があるのも魅力です。

火を使わずに調理できるレシピも多いため、夏場の暑い時期や朝の忙しい時間帯にも便利です。

毎日の食事作りの負担を減らしてくれる、やさしい味方です。

こんなときに大活躍!乾物のおすすめ使用シーン5選

・買い物に行けないときの食材に(冷蔵庫に何もない日でも安心)

・朝ごはんやお弁当の一品に(前日仕込みで楽々)

・ダイエット中の満足おかずに(食物繊維たっぷりで満腹感◎)

・離乳食や介護食の素材に(やわらかく調理しやすい)

・節約中の家計サポートに(コスパがよくてボリューム満点)

乾物は、生活スタイルに合わせて柔軟に使える万能食材。

家族の人数やライフスタイルに応じて、無理なく使いこなしていきましょう。

基本をマスター!乾物を戻すときのコツとルール

戻し方は乾物の種類で変わる

乾物とひとくちに言っても、海藻、きのこ、豆類、麺類など、さまざまな種類があり、それぞれに合った戻し方があります。

たとえば海藻は短時間で戻る一方、きのこ類はじっくり時間をかけて戻すことでうまみが引き出されます。

豆類は一晩水に浸ける必要があり、春雨や高野豆腐は熱湯やぬるま湯で戻すとスムーズです。

乾物の特性を理解し、それぞれの素材に適した方法で戻すことで、風味や食感がぐんと良くなり、料理のおいしさに差が出ます。

また、戻し方を工夫することで時短になったり、栄養を損なわずに調理できるなどのメリットもあります。

はじめは少し手間に感じるかもしれませんが、基本をおさえておけば、毎日の料理に安心して取り入れられるようになりますよ。

水の温度は?戻し時間は?適切な目安一覧

戻すときの水温や時間は、乾物の種類によって異なります。

基本的には常温の水でOKですが、熱湯やぬるま湯が適しているものもあります。

目安となる戻し時間と温度を以下にご紹介します。

・ひじき:10〜20分(水)

・干ししいたけ:2〜6時間(冷水)※冷蔵庫で一晩かけて戻すと、うまみがしっかり出ます

・春雨:5〜10分(熱湯)※サラダなどに使う場合は短め、炒め物にする場合はやや長めに戻します

・高野豆腐:10〜15分(ぬるま湯)※やさしく扱い、戻した後はしっかり水切りしましょう

・わかめ:5〜10分(水)※塩蔵タイプは塩抜きしてから戻すと良いです

・切り干し大根:10〜15分(水)※戻し汁は煮物などに活用できます

料理の用途によって、戻し時間を調整することで、よりおいしく仕上がります。

やってはいけないNGな戻し方とは

乾物は繊細な食材です。

戻し方を間違えると、せっかくの素材のうまみや食感が台無しになってしまうこともあります。

・熱湯で戻すと風味が抜けてしまうものもある(干ししいたけなど)

・長時間浸けすぎると、ふやけすぎてボソボソになってしまう(高野豆腐や海藻類)

・戻しすぎて水っぽくなり、調理中に崩れてしまう

・冷水で戻さなければならないのに、お湯を使ってうまみを逃してしまう

このような失敗を防ぐには、それぞれの乾物の特徴をしっかり把握し、正しい戻し方を実践することが大切です。

戻し方ひとつで料理の仕上がりが大きく変わるので、丁寧に戻してあげましょう。

時間がないときに!戻し時間を短縮する裏ワザ

忙しい日や、急いで調理したいときには、以下のような時短テクニックが役立ちます。

・ぬるま湯で戻すと、常温水よりも早くふやけてくれます(わかめや切り干し大根におすすめ)

・電子レンジで軽く温めながら戻すと時短に(ただし加熱しすぎに注意)

・高野豆腐は軽く絞ってから戻すと、短時間で中までふっくら戻ります

・戻す前に小さく切ったり、細かく割ると、吸水が早まって効率的

時間がないときでも、ちょっとした工夫で美味しく戻せるので、試してみてくださいね。

保存版!乾物の戻し率一覧|100gが何gになる?一覧付き

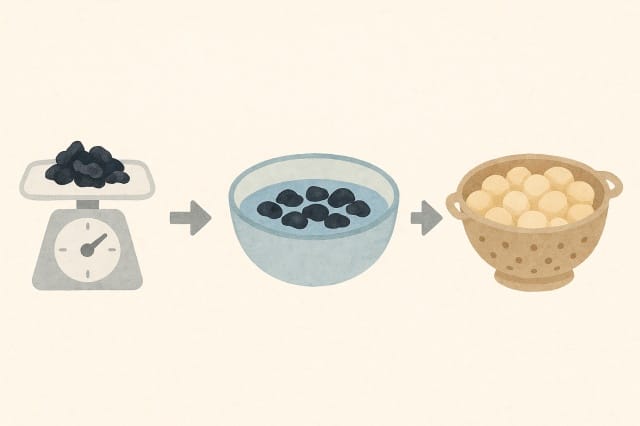

戻し率を知れば調理ミスが減る

乾物は戻すと大きく膨らむため、戻し率を知っておくことで、調理時の分量ミスや食材のムダを防ぐことができます。

「思ったよりも多くなってしまって食べきれない」「逆に少なすぎて家族分が足りなかった」といった経験をされた方も多いのではないでしょうか。

事前に戻し率を確認し、何人分の料理に対してどれくらいの乾物を使用すればよいかを把握しておくと、よりスムーズに調理できます。

特に常備菜やお弁当づくりでは、再現性のある分量設定が大切になるので、こうした知識が活きてきます。

保存しておきたい!主要乾物の戻し率一覧表

乾物は種類によって戻り方に大きな違いがあります。

以下は、よく使われる乾物の戻し率の目安です。

・ひじき:約6倍(10g→60g)

・わかめ:約8〜10倍(10g→80〜100g)

・干ししいたけ:4〜5倍(20g→80〜100g)

・高野豆腐:2.5〜3倍(1個→2.5〜3個分のサイズ)

・春雨:2倍(20g→40g)

・寒天:10倍以上(5g→50g以上)

これらの数値はあくまで目安ですので、料理や食感の好みに応じて微調整することも大切です。

なお、戻した後の重さを実際に計って記録しておくと、次回からの目安になりますよ。

戻し率を活かした賢い食材節約術

乾物は、少ない量でもボリュームのある料理に仕上がるという大きな特徴があります。

たとえば、ひじきを使った煮物やサラダは、10gでも家族全員がしっかり食べられるほどになります。

また、ひき肉料理に春雨や刻んだ高野豆腐を加えてかさ増しすれば、食費を抑えながらボリュームアップが可能です。

そのほかにも、炒め物に乾燥きくらげを加えたり、切り干し大根をスープの具に加えることで、満足感のある一品に仕上げられます。

乾物は冷蔵庫にある食材と組み合わせるだけで、立派なおかずになりますし、安価で栄養も豊富なので家計にやさしい食材として重宝します。

このように、戻し率の知識をうまく活かすことで、計画的で無駄のない献立づくりが実現できます。

乾物の種類別|正しい戻し方と注意点

海藻類(ひじき・わかめ・昆布など)の戻し方と注意点

海藻類は水分を含むと一気に膨らむため、広めのボウルにたっぷりの水を用意して、ゆったりと戻してあげましょう。

とくにわかめやひじきは、短時間で戻る分、戻しすぎるとべちゃっとした食感になりがちです。

目安としては、5〜10分程度で様子を見て、やわらかくなりすぎないタイミングで引き上げましょう。

戻したあとはザルにあげて、水をしっかり切るのがポイントです。

必要に応じてキッチンペーパーで水分を押さえると、調味料がしっかり絡んで美味しくなります。

昆布は戻したあとに細かく刻んで佃煮にしたり、スープの具としても活用できます。

火を入れすぎるとぬめりが強くなりすぎることもあるので、加熱時間にも注意しましょう。

きのこ類(干ししいたけなど)は冷水が基本

干ししいたけは、うまみ成分であるグアニル酸が冷水によってじっくり引き出されるので、急がずゆっくり戻すのがコツです。

ボウルに冷水を張り、ラップやフタをして冷蔵庫に入れておくと、4〜6時間ほどで芯までふっくら戻ります。

時間があれば一晩おいておくと、さらに香りも豊かになります。

戻したあとの戻し汁には、しいたけの香りやうまみがしっかり溶け出しているので、味噌汁や煮物などの出汁として有効活用しましょう。

ただし、冷蔵庫で保存する際は、衛生面のためにも1〜2日以内に使い切るようにしてくださいね。

春雨は水と熱湯の使い分けがポイント

春雨は原料によって「緑豆春雨」「じゃがいも春雨」など種類があり、食感や戻し時間にも違いがあります。

サラダや冷菜に使うときは、熱湯をかけて5〜10分放置するのが基本です。

やわらかくなりすぎると歯ごたえがなくなってしまうため、少し硬めに戻しておくとちょうどよい仕上がりになります。

炒め物や煮込み料理では、水で戻さずにそのまま加えることで、味がよく染みて時短にもなります。

使う料理に応じて戻し方を変えることで、春雨の魅力をより引き出せますよ。

高野豆腐は丁寧に戻してしっかり水切り

高野豆腐はスポンジ状の構造をしているため、水をたっぷり吸収してふっくら戻ります。

ぬるま湯に10〜15分ほど浸けて、全体がやわらかくなるまでゆっくり待ちましょう。

戻したあとは、両手で軽く押しながら水を切るのがポイント。

あまり強く絞ると崩れてしまうので、やさしく包み込むように水分を抜いてください。

そのまま煮ても味が染み込みやすく、下味をつけて冷凍保存しておけば、お弁当や常備菜に使えてとても便利です。

珍しい乾物(干瓢・寒天・豆類など)の扱い方もチェック

干瓢は白い粉がついていることが多いので、まずは水でさっと洗い流し、次に塩でもみ洗いをしてぬめりとクセを取りましょう。

その後、水に15〜20分ほど浸けて戻すとやわらかくなります。

寒天はぬるま湯や水に10〜15分ほど浸けてふやかし、やわらかくなったら好みの形にカットして使います。

デザートやサラダ、寄せ物など幅広く活用できるので常備しておくと重宝します。

豆類は前日の夜からたっぷりの水に浸けておくのが基本で、特に大豆などは8〜12時間ほどの吸水が必要です。

戻した豆は必ずしっかり加熱してから使いましょう。

特にインゲン豆や赤い豆類は、加熱が不十分だと発芽毒が残る危険があるため、30分以上しっかり煮ることが大切です。

乾物を戻しすぎたときのリメイクアイデア

余った乾物は冷凍保存できる?保存のコツ

乾物を戻しすぎて余ってしまったときは、冷凍保存がとても便利です。

保存のポイントは、水分をしっかり切ってから小分けにすること。

ラップに包んでからジッパー付き保存袋に入れておけば、使いたい分だけ取り出せて調理の手間も省けます。

特に、ひじきや切り干し大根などの煮物系は、味が染みてより美味しくなることもあります。

ただし、冷凍前にしっかり味をつけておくことで、解凍後も水っぽくなりにくくなります。

調理済みの状態で冷凍しておけば、お弁当や夕飯にあと1品欲しいときにもサッと使えてとっても便利です。

「和える」「混ぜる」「乗せる」で常備菜に変身

・ご飯に混ぜて混ぜご飯に(ひじきや切り干し大根で栄養アップ)

・サラダや和え物の具に(冷たい副菜にぴったり)

・豆腐や冷やし中華のトッピングに(見た目も彩りよく華やかに)

・卵焼きや炒めものに加えてアレンジ(味と食感のアクセントに)

ほんの少し加えるだけでも栄養価や満足度がぐんとアップします。

冷蔵庫にストックしておくことで、忙しい日でもすぐ使える常備菜として大活躍します。

飽きたら味変&アレンジでおいしくリメイク

・カレーに入れてボリュームアップ(具材感が増して満足度◎)

・チヂミやお好み焼きの具材に(食感の変化が楽しい)

・スープや味噌汁に入れて食べきり(出汁いらずでうまみたっぷり)

・グラタンやパスタの具として(洋風リメイクも可能)

ひと工夫することで飽きずに最後まで美味しく食べきることができます。

特に小さなお子さんや男性にも好まれやすいアレンジを加えると、家族みんなで楽しめますよ。

リメイク例:乾物入り炊き込みご飯・チヂミ・スープ

乾物のうまみを活かせる炊き込みご飯は、だし要らずで手間なく深い味わいに仕上がります。

具材は、ひじき・にんじん・油揚げなどと一緒に炊飯器に入れるだけでOK。

チヂミやお好み焼きに加えると、もちもち食感とコリコリ感が合わさって新しい味わいに。

また、スープや味噌汁に乾物を入れると、うまみが自然にしみ出して風味豊かな一品になります。

和風・中華・洋風など、味付けを変えることでバリエーションが広がります。

乾物はリメイクの幅が広いので、楽しみながら使いきってみてくださいね。

乾物を使った簡単おかずレシピ|副菜・メインにも!

ひじきと根菜の炒め煮(ごはんが進む定番)

にんじんや油揚げを加えて、甘辛く煮ると常備菜にぴったり。

乾物のひじきはうまみをたっぷり含んでいて、煮物にすると味が染み込んでより美味しくなります。

ごまやちくわ、こんにゃくなどを加えると、彩りも風味もさらに豊かになりますよ。

作り置きしておくとお弁当にも便利で、忙しい朝の時短にもつながります。

切り干し大根のごま酢和え(さっぱり副菜)

さっぱりした味つけで、箸休めにもおすすめです。

酢と砂糖としょうゆの簡単なタレに、すりごまを加えるだけで風味豊かな一品に。

にんじんや薄切りのきゅうりをプラスすれば、色どりもアップして食卓が明るくなります。

よく冷やしてから食べると、夏場にもぴったりな一皿に仕上がります。

春雨と野菜の中華風サラダ(冷菜にぴったり)

火を使わず、野菜とあえるだけで簡単に一品完成。

春雨は熱湯で戻して水を切ったあと、きゅうり・にんじん・ハム・わかめなどと一緒に中華風のタレであえましょう。

ごま油や酢の香りが食欲をそそり、暑い季節でもさっぱり食べられる冷菜になります。

冷蔵庫で少しなじませてから食べると、より味が染みて美味しくなりますよ。

キクラゲと豚肉の炒め物(食感が楽しいおかず)

シャキシャキ食感がアクセントになり、ごはんにも合います。

キクラゲは戻してからさっと茹でておくと臭みがなく、炒めたときに歯ごたえが引き立ちます。

豚こま肉やもやし、にんじんなどを加えて炒めれば、ボリュームも満点のおかずになります。

しょうゆとオイスターソースのシンプルな味つけでも、素材のうまみがしっかり引き立ちます。

彩り寒天寄せ(ヘルシーなおもてなし)

野菜や枝豆を寒天で寄せると、見た目も華やかで涼しげです。

カップに流し入れて個別で固めれば、おもてなしにもぴったりな見た目になります。

めんつゆやだしで薄く味をつけておくと、そのままでも美味しく食べられます。

冷やしてから食卓に出せば、夏の副菜としても喜ばれます。

高野豆腐の含め煮(やさしい味わい)

だしをしっかり含ませて、ほっこりする優しい味に仕上げましょう。

にんじんやしいたけ、インゲンなどと一緒に煮ると見た目にも彩り豊かになります。

甘辛いだしでコトコト煮含めることで、高野豆腐がだしをたっぷり吸い込み、口に入れたときにじゅわっと広がります。

冷めても美味しいですから、作り置きしておくと便利です。

初心者向け|火を使わず作れる乾物レシピも!

・わかめとツナのポン酢あえ

戻したわかめとツナを合わせて、ポン酢をかけるだけの簡単レシピ。

・切り干し大根ときゅうりのナムル風

切り干し大根をさっと戻し、ごま油と塩、にんにくであえるだけで本格的な一品に。

・寒天入りフルーツポンチ

カットしたフルーツと一緒に寒天を加え、サイダーやジュースを注いで冷やせば、子どもも喜ぶデザートに。

簡単で失敗知らずなので、忙しい日やあと一品ほしいときにもおすすめです。

まとめ|乾物の戻し率を知って失敗知らずの毎日へ

乾物はちょっとしたコツを知るだけで、ぐんと使いやすくなります。

戻し方や分量の目安を覚えておくことで、ムダなくおいしく食べきれます。

常備菜やリメイクレシピも活用して、毎日のごはんづくりにもっとゆとりを。

ぜひ、今日から乾物ライフを楽しんでみてくださいね。